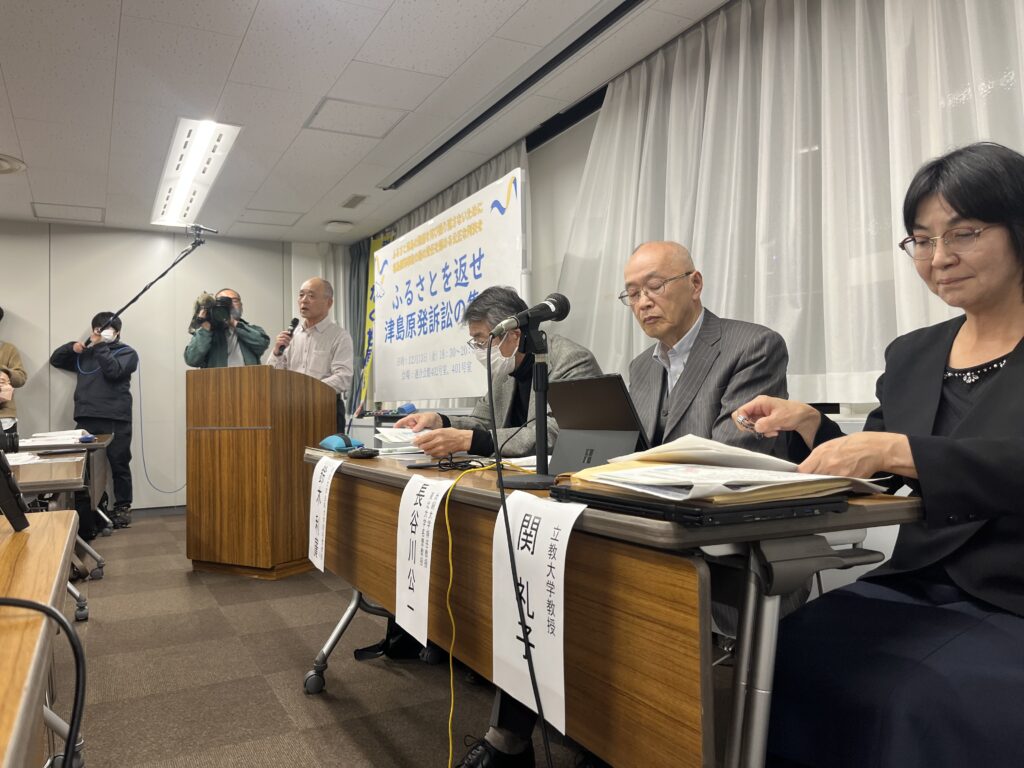

12月13日(金)18:30~20:30、「ふるさとを返せ 津島原発訴訟」の集いが、連合会館402号室・401号室で開催されました。同訴訟原告団・弁護団が主催し、東京地評、ノーモア原発公害市民連が後援しました。当初想定していた会場にサテライト会場を設置し、2つの会場が参加者で溢れました。

弁護団・小野寺共同代表、原告団・今野団長による挨拶・訴えの後、学者・弁護士の3名が講演しました。

立教大学・関礼子教授は、「ここは棄民の国か?」と題して講演し、浪江町津島地区の被害概要と現状、訴訟の経過を詳しく説明しました。津島地区の住民は、満州への農業移民、3・11原発事故避難と情報隠蔽、帰還困難区域の虫食い除染解除という国による3度の棄民政策の被害者であることを告発しながら、高裁での闘いは「除染による原状回復を認めさせることが課題だ」と指摘しました。

B5b対策を取らなかった責任「国家賠償法上の責任に値する」

東北大学・長谷川公一名誉教授は、「国の責任の確信は何か」と題し、原発訴訟の新たな論点となるアメリカ原子力規制委員会のテロ対策命令書の「B5b対策(炉心冷却、閉じ込め、使用済み燃料プール冷却の維持・復旧等を義務づけ)」の問題を提起。「B5b対策」について、日本の原子力保全・保安院職員13人が知り得ていたにも関わらず、情報を保安院にとどめて対策を取らなかった問題を指摘し、「組織的に起こるべくして起こったものであり、国家賠償法上の責任に値する」と結びました。

鈴木利寛弁護士は、国の責任がないとした6・17最高裁判決は、規制権限の不行使(国が安全対策を行わなかった)を前提としていることから、「安全対策をしなかったことではなく、安全対策をしないで原発を設置したことを争点にすべき」と提起しました。

すべての国民の「ふるさと」奪わせない

主催者・支援者を代表して、東京地評・井澤事務局長は「原発被害者訴訟や原発をなくす取り組みは、国民に被害の実相を伝え、国民だれしもが被害者になる可能性があることを広く伝えることだ。すべての国民の『ふるさと』を奪わせないために奮闘する」と力強く訴えました。東京土建・石村副委員長は、149の団体署名を今野原告団長に手渡しました。