東京地評は11月15日(土)ラパスホールで「働くものの権利討論集会」を開催し、全体会86人、分科会は72人が参加しました。開会あいさつは、矢吹議長が行い「排外主義等で差別・分断、人権侵害がまん延し、労働時間規制の緩和が狙われている中、労働者の権利を広げ人権を守ることは重要なこと。学び、交流し運動を進めよう」と訴えました。

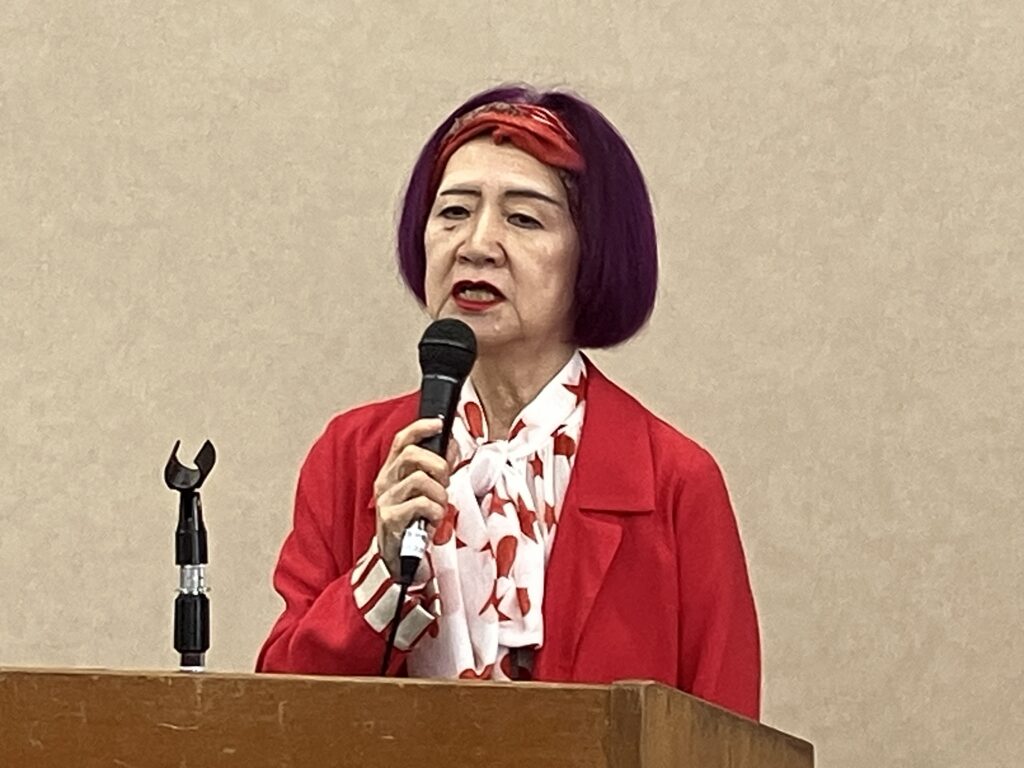

今年の記念講演は「労働組合、社会に無関心では人権も生活も守れない」と題して、浜矩子同志社大学名誉教授が行いました。浜先生は、4つのテーマで、経済や人権の状況を解説しました。①「君の名は」では、歴代首相の考え方や行動を分析し、名前を付けてきたことを説明。高市首相に「タコ市」(タコ市アホエ)と命名し、政策を「アホエミクス」として分析。②「3つの触手」として、タコ市氏は、日本銀行、労働時間、(国家を中心とした)国民全体を狙っている。③「もう一つの触手」は、金融にあり、スターブルコインなどの仮想通貨の使い方、④「経済政策の本当の使命」は、均衡の保持とバランス、弱者救済にあると訴えました。人を不幸にするものは経済活動にあらずと解説。本来の経済活動に向けて取り組みを重視する労働組合に期待すると結びました。

その後は、3つの分科会に分かれて、討論・交流しました。第1分科会「労働条件の引き下げに抗して」は、「団交をめぐる状況と突破の方向」について労組法上の使用者性や労働者性について、現状を沼田先生が報告し問題提起しました。その後、昭和ゴムやジャパン通信、東海大学、小揚の闘いを報告し交流。分断を許さず(法改正も含め)声を上げる取り組みの重要性が強調されました。

第2分科会「SNSで見える化する労働組合の闘い」は、4つの動画を鑑賞後、SNSとは何か、動画等による社会的アピール、活用例を紹介し、3つの団体が取り組みを報告しました。JMITU―YouTube動画を作ろう、回転ずしユニオン―要求実現のためのSNSの活用として露出を増やして世論で使用者を包囲などが報告され、「労働組合によるSNSでの情報発信における法的論点」(気を付けること)について高橋弁護士が解説し交流。今後のSNSを活用した取り組みの一助となりました。

第3分科会は、はじめに、脳・心臓疾患の業務起因性認定のハードルの高さが報告され、労災認定基準の問題提起がありました。その後、労災不支給事案の当事者から自身の経験が報告され、参加者同士の意見交換を行いました。精神疾患による治癒・症状固定の判断が不合理に行われていることや、申請者の 負担を軽減するためにも労基署の人員体制を充実させるべきだということが共有されました。助言者は野口冬彦さん(全労働中央執行委員)が務めました。